素鵞熊野神社より、素鵞社(天王様)と熊野社(権現様)の二基の御神輿が、天王山より下りて、仮宮においでになります。

祭禮中の3日間、御神事の一つとして、14町内の奉納山車の曳き廻しが行われます。

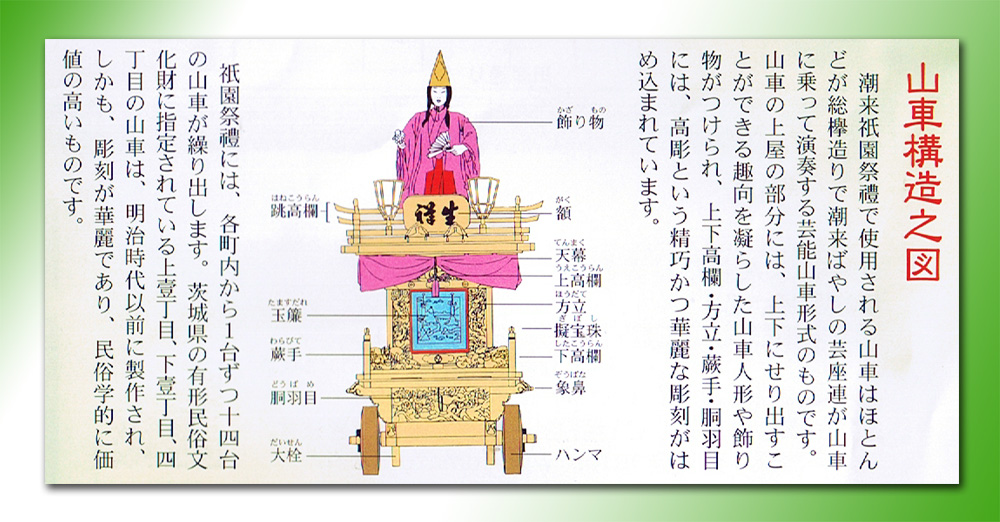

潮来祇園祭禮で使用される山車はほとんどが、

総欅造りで潮来ばやしの芸座連が山車に乗って演奏する芸能山車形式のものです。

山車の上屋の部分には、上下にせり出すことができる大人形や飾り物がつけられ、山車の周囲には高彫りという精巧かつ華麗な彫刻がはめ込まれています。

山車、飾り物、彫刻、玉簾、額、幟など、江戸・明治時代の匠の技を今に伝えるもので、各町内の財産として大切に管理されています。

御浜下り式典

祭禮切日、三丁貝山車の誘導で天王山をご神体は出御。

五丁目、六丁目の境で御浜下り式典が執り行われる。

各町内の若衆頭が札を尽くし、拍子木(ちゃき)を打つ。

平成18年までは、同所にて東部・西部の若衆で天王様御神期の取り合いが行われ、東が取るとその年は、五穀豊穣、西が取ると商売繁盛と伝えられてきた。

式典の後、各町内愛する山車を曳き廻す。

山車の各部名称

山車構造之図

山車のお囃子 芸座について

潮来ばやし(獅子舞および猿田彦を含む)

- 名称

茨城県指定無形文化財 潮来ばやし - 時期

八月七日~九日 - 催場

- (一)潮来ばやし

行方郡潮来町 素鵞熊野神社祭禮「祇園祭」に於て神輿の行列に供奉する。「潮来ばやし」の山車(十二台)の全町輓廻り。 - (二)獅子舞

同町、同神社神楽殿および御仮殿前の広場において奉納のほか、神輿ご先導たる三丁目山車前面に、獅子頭を安置し、(悪魔退散行先祓清のため)全町内巡幸。 - (三)猿田彦

同町、同神社神輿渡御のご先導のため全町巡幸。

- (一)潮来ばやし

- 装束・道具類

- (一)潮来ばやし(山車総数十二台)

大太鼓、小太鼓、大鼓、小鼓、鉦、笛、芸座連そろい衣装(伴傳) - (二)獅子舞

朱塗りの獅子頭、御幣、鈴、大太鼓、小太鼓、笛、はやし方四人の伴傳。 - (三)猿田彦

仮面、鶏頭冠、装束、大刀、錦旗つき矛、高下駄(又は一本歯の下駄)および猿田彦警護ならびに「露払い」着用裃十二着。

- (一)潮来ばやし(山車総数十二台)

- 由来

- (一)潮来ばやし

古く天安年間(八五七年)の田楽ばやしに源を発し、小部落の氏神様のお祭りに、神前奏楽の意味から娯楽集会を兼ねて行われた囃子であった。その後、元禄年間、徳川光圀公の命により、五丁目の天王山に素鵞熊野神社が遷宮され、その例祭の神輿の行列に山車が供奉されるようになった時、十数台の山車に分乗した芸連座により演奏されたもので、水郷地方にふさわしい郷土色豊かな、しかも古典的な祭ばやしとして公日に伝えられている。

毎年八月七日~九日の三日間は、神社鎮守祭禮「祇園祭」で各部落各々に飾りたてた山車に芸連座が乗り、各所を輓き廻し、潮来ばやしを奏するのである。 - (二)獅子舞

獅子舞は、この祭禮に神社で奉納されるもので、この行事は七百余年の昔に始まり今日に至るまで、三丁目の氏子の伝承行事として奉納してきたもので、この獅子舞は、この神社の神前でのみ舞うことになっている。 - (三)猿田彦

獅子舞とともに、三丁目の伝承行事で、天狗の面、装束をつけ猿田彦に扮し、神輿の先導を奉仕する。これに当る人は、祭事前一週間家人と別火、斎戒沐浴してこの奉仕を行ずる。

- (一)潮来ばやし

- 芸能の次第

- (一)潮来ばやしの曲目

さんぎり、馬鹿ばやし、花三番、いそべ、矢車、松飾などの古来からのはやし方と潮来数え歌、船頭小唄全国の民謡・歌謡まで取入れている。 - (二)獅子舞

天の岩戸、神のいさめ、悪魔払い、太平楽など六種目があり、氏子の人たちが、神慮を慰め奉る(神恩奉謝)と国家安穏、五穀豊饒、人心和楽(人類の福祉祈願)の願いを込めての演技で、天の岩戸の故事から始められ、御幣片手に勇壮な禮舞や、猛然と飛び廻る悪魔撃退の乱獅子、最後に天下泰平を象徴した舞で終る。 - (三)猿田彦

猿田彦については、天孫降臨のご先導の故事に則り、神輿の町内渡における最先にあって錦の矛をもち、行手の悪魔、浮上を打ち清め参らす大役であり、巡幸一切の指揮役である。

- (一)潮来ばやしの曲目

- 芸能を行う人の構成

- (一)潮来ばやし(山車関係を含む)

摺鉦一人、大太鼓一人、小太鼓二人、大鼓一人、小鼓四~五人、笛四~五人、山車三十人 - (二)獅子舞

舞方二人、囃子方(大太鼓一人、小太鼓一人、笛一人) - (三)猿田彦

猿田彦一人、警護二人、露払い十人 - (四)県指定受責任者・潮来ばやし保存会 会長 藤岡 誠

- (一)潮来ばやし(山車関係を含む)

(出典:常陸の国潮来 素鵞熊野神社御鎮座八百年 昭和五十八年八月大祭記念誌 潮来ばやしの由来)

三丁目 猿田彦大神と獅子舞

三丁目の伝承神事芸能の神楽“獅子舞”は、神々を私達の元に招き来臨を願うための態(技・呪術)に発したものと言われています。呪術的な舞踊が元の形の様です。神々ははやされることにより出現されるとする信仰に基づき、はやす技である神楽をもって神を招き神前にて鎮魂、清めを行い神霊を獅子頭に依らしめます。悪霊ははやされることにより退散すると信じられたため、神霊を依らしめた獅子頭(神の仮託した姿と崇める)を舞わして悪霊を祓い、五穀豊穣、疫病退散、息災延命、町内安全を祈願します。

神々は、はやされることにより出現するとは、神楽の初発は日本神話の天乃岩戸の前で舞う(はやす)天鈿女命であり、天鈿女命が舞い、はやすことに寄り再び天照大神が出現する神話によります。この神話が潮来四丁目の山車の飾り物(山車人形)、「天乃岩戸」です。現在の飾り方は、後方の岩の中に天照大神、岩戸の扉に手をかける手力男命、手前に手を高く挙げ踊る天鈿女命、その横に前方を睨む猿田彦命という配置になっています。天鈿女命は現在、「おかめさん」とも呼ばれています。

獅子舞は一頭二人立ちの型です。これは頭と前脚を担当する者と尻尾と後脚を担当する者と2人で獅子一頭を形作る型です。舞は素鵞熊野神社拝殿と御仮殿前広場で行なわれます。その後獅子頭は三丁目の山車に乗せて猿田彦命とともに町内安全と町内の清め祓いを行います。

獅子は、古代の日本人にとっては想像上の動物であり、最強の動物との伝聞的な認識と仏教浄土の守護獣として悪霊を祓う霊獣であるという信仰により比較的早くから日本に入ってきた様です。現在知られている日本最古の獅子頭は、奈良市東大寺の正倉院にあります天平(てんぴょう)勝宝(しょうほう)4年(752年)の墨銘に入る獅子頭です。朝鮮半島を経由して渡来したものとされています。